Herr Prof. Dr. Dr. Beisserstein von der Universität Meerstadt hat mal wieder genug von seinen Kollegen und besucht lieber seine Lieblingsschüler.

„Herr Professor, Sie sehen aber heute müde aus!“, begrüßt ihn Chantalle.

„Guten Morgen, Chantalle. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen,“ entgegnet ihr der Professor und setzt sich erschöpft an den Lehrertisch.

„Warum?“, fragt Marie. „Hatten Sie Albträume?“

„Nein, das nicht. Ich mache mir jedoch große Sorgen“, seufzt der Professor.

„Warum?“, stellt Marie ihre Lieblingsfrage.

„Ach, wisst ihr: In einigen Ländern verbreiten momentan Menschen Ideen, die unsere so wertvolle Demokratie und die damit verbundenen Freiheiten und Rechte ernsthaft in Gefahr bringen.“

„Herr Professor, können Sie uns nicht mal genau erklären, was Demokratie ist? Ich habe schon so oft davon gehört, weiß es aber nicht genau“, schlägt René vor.

„Das ist eine gute Idee. Vielleicht muntert es mich ja ein bisschen auf. Dann fangen wir mal vorne an: Demokratie ist eine Staats- und Regierungsform. Übersetzt heißt dieses aus dem

Griechischen stammende Fremdwort ‚Herrschaft des Volkes‘. Darunter kann man sich Verschiedenes vorstellen. Was fällt euch dazu ein?“, fragt der Professor in die Runde.

„Wortwörtlich müsste es ja bedeuten, dass das Volk, also jeder Bewohner, in einer bestimmten Region über alles mitbestimmen kann“, antwortet René. „Aber das würde bestimmt schwierig

werden.“

Schmunzelnd nickt der Professor. „Dem stimme ich zu. Wobei genau das ganz früher in der Antike der Fall war. Da versammelten sich in den kleinen, überschaubaren Städten alle Bewohner auf dem

Marktplatz und stimmten zum Beispiel über Gesetze ab. Das gibt es heute nur noch in sehr wenigen Ländern, z.B. in der Schweiz. Bei einer sogenannten Volksabstimmung darf jeder Wahlberechtigte

beispielsweise über eine geplante Gesetzesänderung abstimmen. In Deutschland gibt es das nicht. Aber ihr wisst doch bestimmt, wie sich heute das Volk in Deutschland an der Herrschaft bzw.

Regierung beteiligt.“

„Deswegen gibt es doch Wahlen, oder?“, wirft Chantalle ein.

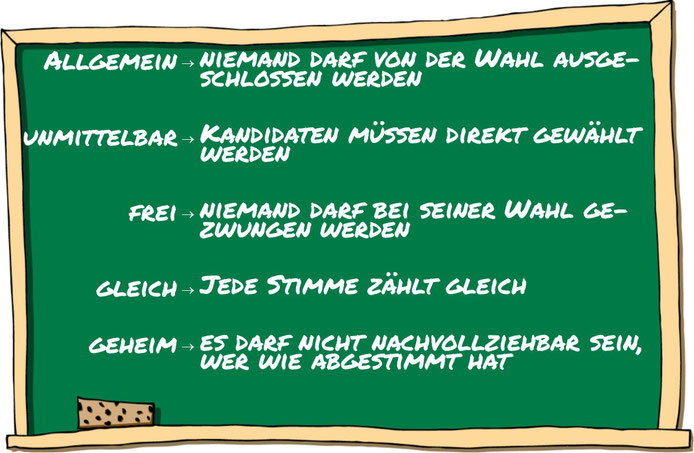

„Ganz genau. Durch die Beteiligung an Wahlen ist sichergestellt, dass sich die Bevölkerung indirekt an der Regierung beteiligen kann. Dabei wählen sie Politiker, die in Räten und

Versammlungen regelmäßig zusammensitzen und über Politik und Gesetzte diskutieren und entscheiden. Sehr wichtig ist dabei, dass diese Wahlen gewissen Grundsätzen entsprechen:“

„Wenn niemand von einer Wahl ausgeschlossen werden darf, warum darf ich dann nicht wählen?“, möchte Chantalle wissen.

„Jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat und älter ist als 18 Jahre, in Aus-nahmefällen älter als 16, ist berechtigt zu wählen. Wichtig ist dabei, dass nicht ein-zelne Gruppen aufgrund

z.B. ihrer Religion, ihres Geschlechts oder einzelne Perso-nen wegen ihrer politischen Meinung ausgeschlossen werden. Ebenfalls gehört dazu auch, dass mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen“,

erklärt der Professor.

„Aber das ist doch klar!“, ruft Chantalle in die Gruppe. „Sonst kann man ja gar nicht auswählen!“

„So selbstverständlich ist das leider nicht“, erwidert der Professor. „In einigen Län-dern steht jeweils nur eine Person für ein Amt oder eine Position zur Wahl. Die Wahlberechtigten haben somit

nur eine eingeschränkte Wahlmöglichkeit. Sie können lediglich den Kandidaten wählen oder ablehnen. Die so gewählten Parlamente ent-sprechen nicht unseren demokratischen Regeln und Ansprüchen. Wo

die Volksvertreter unter diesen Einschränkungen gewählt werden ist zudem häufig zu beobachten, dass nur eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe über die Gesetzte und die Politik des Landes

alleine bestimmen.“

„Wenn sie doch eh alleine entscheiden kann, warum gibt es dann überhaupt eine Wahl?“, möchte René wissen.

„Durch eine Wahl kann diese Person oder die Gruppe sagen, dass sie vom Volk ge-wählt wurde. Das klingt einfach besser als wenn er sagen würde, er habe sich selbst ernannt, und es erweckt den

Eindruck als sei die Wahl nach demokratischen Grunds-ätzen durchgeführt worden.

Es fehlt bei diesen Wahlen oftmals aber nicht nur an einer Auswahl bei den Kandidaten, sondern auch an den Eigenschaften einer ‚freien‘ und ‚allgemeinen‘ Wahl, da Menschen, die öffentlich eine

andere Meinung, als die des Kandidaten vertreten, unter Druck gesetzt werden oder sogar bestraft werden.“

„Herr Professor!“, meldet sich Marie zu Wort. „Eine Königin herrscht aber doch auch alleine und wird nicht gewählt, oder?“

„Die Regierungsform mit einem König oder einer Königin nennt man Monarchie. Du hast recht, dass sie nicht gewählt werden und früher auch alleine geherrscht haben. Nachfolger können nur Verwandte,

meistens ein Sohn oder eine Tochter, werden. In einigen europäischen Ländern gibt es noch Könige und Königinnen. Die wenigsten haben aber heutzutage Einfluss auf die Gesetze und die Politik des

Landes. In Eng-land beispielsweise mischt sich die Königin niemals in die Politik ein. Dafür ist viel-mehr das gewählte Parlament zuständig. Dies nennt sich eine parlamentarische

Monarchie.“

„Wonach richtet sich das eigentlich, ob ein König herrscht oder nicht?“, fragt René.

„In Deutschland dies im Grundgesetz geregelt. Wie dieses entstanden ist und was da noch drinsteht, erzähle ich euch in der nächsten Stunde. Jetzt machen wir erst einmal eine Pause!“